La conscience et l'inconscient : Le rêve est le gardien du sommeil

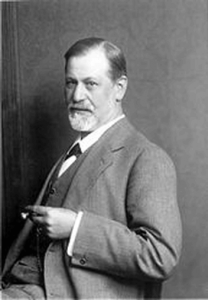

On associe souvent la psychanalyse à l’interprétation des rêves. Freud considérait il est vrai l’univers onirique comme un moyen de satisfaire nos désirs de façon indirecte, imaginaire. Ainsi n’a-t-il pas hésité à y reconnaître « la voie royale de la connaissance de l’inconscient ». Durant le sommeil, la censure exercée par les normes sociales intériorisées est

On associe souvent la psychanalyse à l’interprétation des rêves. Freud considérait il est vrai l’univers onirique comme un moyen de satisfaire nos désirs de façon indirecte, imaginaire. Ainsi n’a-t-il pas hésité à y reconnaître « la voie royale de la connaissance de l’inconscient ». Durant le sommeil, la censure exercée par les normes sociales intériorisées est

levée. Les motivations profondes de l’esprit, telles les pulsions refoulées, peuvent alors s’exprimer librement et sans conséquences. Est-ce à dire que le sommeil nous défend de nos pensées les plus inavouables ?

C’est pourtant, aux yeux de Freud, le rêve qui protège le sommeil et non l’inverse. Car l’agitation de nos désirs menacerait plutôt de perturber notre repos. Le rêve, en proposant un scénario pour l’assouvissement du désir, offre à celui-ci un débouché fictif. Il protège donc le dormeur contre lui-même, c’est-à-dire contre son excitation intérieure.

Plus encore, le rêve oppose une résistance aux stimuli extérieurs qui menacent le sommeil. Cela se produit notamment lorsque nous réinterprétons spontanément un bruit pour l’inclure dans notre rêve en lui faisant jouer un rôle. Quand le réveil sonne, par exemple, le dormeur peut rêver qu’il assiste à une scène bruyante… pour continuer à dormir ! À condition, bien sûr, que cette perturbation extérieure ne soit pas trop forte, auquel cas le « gardien du sommeil » serait vaincu. Le rêve est, somme toute, moins subversif qu’on veut bien le croire : il administre nos nuits autant qu’il révèle les secrets de notre inconscient.