La morale : Ce n'est pas de la bienveillance du boucher , du brasseur ou du boulanger qu'il faut espérer notre dîner , mais du souci de leur propre intérêt

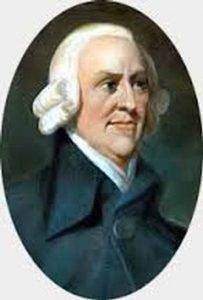

Il n’y a rien dans cette formule qui nous étonne car nous savons bien qu’un boulanger fabrique son pain pour le vendre : c’est son intérêt et non son humanité qui guide son effort. En quoi cet exemple illustre-t-il le bouleversement qu’Adam Smith introduit dans l’étude des relations humaines ?

Il n’y a rien dans cette formule qui nous étonne car nous savons bien qu’un boulanger fabrique son pain pour le vendre : c’est son intérêt et non son humanité qui guide son effort. En quoi cet exemple illustre-t-il le bouleversement qu’Adam Smith introduit dans l’étude des relations humaines ?

Spontanément, il semble que la cohésion et la richesse d’une société dépendent des valeurs d’entraide et de bienveillance, au regard desquelles la quête de l’intérêt particulier est une attitude égoïste et nuisible. Or, remarque Smith, cette vision manque une réalité essentielle : c’est bien parce que chacun recherche son utilité propre que le profit de la société tout entière s’accroît puisqu’elle bénéficie, indirectement, des efforts consentis. Ainsi, l’ambition personnelle du scientifique participe au progrès médical, de même que la volonté de rentabilité d’un entrepreneur l’amène à baisser ses prix pour vendre davantage, ce qui contribue, en théorie, à améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs.

L’originalité de cette doctrine est qu’elle se dispense de tout impératif moral : nul besoin de contraindre les hommes à être bons pour garantir la prospérité collective. Il suffit de les laisser poursuivre leurs intérêts… qui vont spontanément s’harmoniser. Même si leur entreprise est initialement égoïste, elle participera, malgré elle, à la richesse commune. En réconciliant l’intérêt particulier et l’intérêt général, cette thèse fait de l’économie la nouvelle science des comportements humains.