La science : La nature ne fait rien en vain

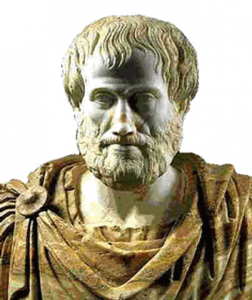

La question de la constitution du vivant n’a cessé de préoccuper Aristote. Le tiers de ce qui subsiste de ses œuvres appartient à ce qu’on appellerait aujourd’hui la biologie. Et pourtant, sa célèbre formule est souvent considérée comme typique de la pensée préscientifique.

La question de la constitution du vivant n’a cessé de préoccuper Aristote. Le tiers de ce qui subsiste de ses œuvres appartient à ce qu’on appellerait aujourd’hui la biologie. Et pourtant, sa célèbre formule est souvent considérée comme typique de la pensée préscientifique.

Le philosophe grec s’efforce de démontrer que les êtres vivants se comprennent, comme toute chose, par la raison. Loin d’être accidentelle, leur constitution révèle un ordre, une organisation structurée qui peut faire l’objet d’une connaissance rigoureuse. Ainsi chaque corps est un agencement d’organes qui accomplissent des fonctions précises et dont aucun ne contient d’éléments superflus. La sagesse de la nature se montre même justement à travers l’économie des moyens dont elle fait preuve. Les poissons, par exemple, ont un système de refroidissement par branchies, bien plus judicieux dans l’eau que ne le serait un système de refroidissement par poumons.

Mais de la rationalité de la nature à sa perfection, il y a un pas qu’Aristote franchit avec audace… ou naïveté. En recherchant la raison d’être de toute chose, on le surprend souvent à introduire une finalité non vérifiée. Certes, il n’affirme nullement que tout fut agencé par un Dieu architecte, mais il n’en conclut pas moins que les plantes existent en vue des animaux et les animaux eux-mêmes en vue de l’homme (pour sa nourriture, ses habits, etc.). Position avec laquelle, comme on le sait, la biologie moderne a singulièrement pris ses distances.